I COLOSSI DEL PIANETA ALLA PARTITA DEL FISCO

![]()

CAMBIA il clima attorno alle “regine dell’elusione fiscale”: Apple, Google, Amazon e altre multinazionali. Cominciano a pagare. E l’Italia c’entra qualcosa. La giustizia e il fisco italiano hanno fatto da apri-pista per inaugurare una nuova stagione e affrontare un problema di enorme rilevanza.

PER GLI STATI, i contribuenti, le comunità nazionali. La Repubblica ha anticipato due operazioni messe a segno dal procuratore Francesco Greco di Milano e dall’agenzia delle Entrate. Prima Apple, che sul finire del 2015 accettò di versare 318 milioni. Poi Google che dovrà pagare circa 300 milioni. Le somme non sono stratosferiche: non ancora. Ma creano dei precedenti, cominciano a sgretolare una muraglia di privilegi e di immunità che sembravano inattaccabili. La Commissione europea potrebbe avanzare richieste superiori, dell’ordine di miliardi di euro, perché quei colossi globali saldino le pendenze con diversi Stati dell’Unione. Viceversa, a Londra infuria la polemica contro il fisco inglese accusato da molte parti di eccessiva clemenza: si è accontentato di “soli” 130 milioni di sterline a carico di Google. Sul Financial Times, John Gapper prevede che «è cominciata una guerra mondiale sulle tasse ».

I capi di quei giganti dell’economia digitale (certamente non gli unici a praticare l’elusione fiscale, ma i più ricchi del reame) si difendono sdegnati. Da Tim Cook di Apple a Larry Page di Google-Alphabet, il coro è unanime: non chiamateci evasori, abbiamo fatto quel che la legge ci consentiva di fare. Rupert Murdoch, che non è un attivista radicale di Occupy Wall Street, controbatte descrivendo Google come un campione di lobbismo, capace di infiltrare dozzine di rappresentanti alla Casa Bianca, a Downing Street, e in altri governi.

Le leggi non nascono in un vuoto pneumatico, sono disegnate da rapporti di forze, scontri fra interessi. Qui di quali leggi si parla? Un principio universalmente riconosciuto è quello per cui i profitti delle imprese si tassano dove sono “generati” all’origine, non laddove avvengono le vendite finali. In base a questo principio, ad esempio, sarebbe consentito ad Apple di pagare tasse soprattutto in California dove ha il quartier generale (Cupertino, Silicon Valley), i centri di ricerca e il design dei suoi prodotti. Lo stesso vale per Google a Mountain View. Ma non è quello che accade: è in Irlanda o in Lussemburgo, in Olanda o in paradisi offshore dei Caraibi che molte multinazionali spostano virtualmente i profitti. Un’operazione che è stata considerata legale da molte giurisdizioni, almeno fino a ieri; ma che era arbitraria. La difendeva un’ideologia liberista favorevole alla concorrenza fiscale tra Stati. Che si può riassumere così: è benefico se gli Stati gareggiano nell’abbassare aliquote per attirare multinazionali in casa propria; così facendo si incentiva la virtù fiscale, la competizione premia gli Stati più efficienti, tutti devono adeguarsi ai migliori.

L’Irlanda ha sostenuto che i trattamenti di favore offerti alle multinazionali (spesso con patti ad hoc) sono stati uno dei fattori della sua ripresa dopo la drammatica crisi del 2008-2009. In realtà l’occupazione creata con questi privilegi fiscali è limitata, non c’è stata una migrazione di massa di ingegneri dalla California all’Irlanda. La maggioranza degli Stati perde un immenso gettito, deve rivalersi aumentando le tasse su chi non può sfuggire, ceto medio e imprese medio-piccole. Perciò è maturata una condanna collettiva nei confronti di questa concorrenza fiscale tra Stati, sancita nell’ultimo vertice del Fondo monetario internazionale a Lima, ottobre 2015. In quel summit è stata presentata una stima sull’imponibile che le multinazionali sottraggono globalmente al fisco: 7.600 miliardi di dollari. Uno studio dell’Ocse adottato come base di quel vertice indica in 250 miliardi all’anno il gettito che può essere recuperato. Immaginarsi quanti Piani Marshall si finanzierebbero per il rilancio della crescita e dell’occupazione.

Qui non si tratta di “spremere” contribuenti già tartassati ma di riportare le aziende più ricche del pianeta dentro un patto collettivo di doveri fiscali dai quali si sono considerate esenti.

Se le leggi erano fatte su misura per loro, la politica deve prendersi le sue responsabilità, e cambiarle. Meglio se avviene con una vera concertazione internazionale — è l’impegno preso al G20 — per evitare che qualche Stato “faccia il furbo”, come il Lussemburgo ai tempi in cui lo governava un certo Jean-Claude Juncker.

È anche interesse degli Stati Uniti recuperare dei “bottini” come i 200 miliardi di cash che Apple parcheggia all’estero: la collettività americana avrebbe il diritto di tassarli al 40%. Dalla Casa Bianca al Congresso, finora prevale la tentazione di tenersi buoni i vari Cook e Page. Washington critica l’Unione europea accusandola di comportamenti “discriminatori” contro le multinazionali Usa. Conviene che Bruxelles si tappi le orecchie e prosegua lungo una strada che può premiare la stragrande maggioranza dei cittadini europei.

Related Articles

Trichet: i governi rispettino i patti

![]()

L’Italia? Con la crescita può farcela «Contro la crisi più unità in Europa. La Grecia si adegui alle decisioni»

Cambiano i contratti, ma il lavoro non cresce

![]()

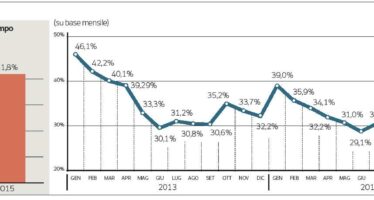

La novità della formula delle tutele crescenti non frena, per adesso, la perdita di occupati Dal governo 1,8 miliardi per contrastare il precariato. Servono 5 miliardi per prorogare gli sgravi

Ex Ilva. Le aziende dell’indotto protestano: Mittal paghi le fatture

![]()

Manifestazione all’acciaieria. Le imprese vantano crediti per circa 60 milioni e minacciano licenziamenti.