Rwanda: la rinascita è donna

![]()

“Durante i tre mesi del genocidio in Rwanda abbiamo vissuto l’inferno – racconta – Ho pianto molto. Ma il momento del pianto è finito e sono diventata una donna che lotta”. Oggi Béata ha 22 anni e frequenta la Facoltà di Medicina all’Università La Sapienza di Roma. È una rescapé, una sopravvissuta, che insieme ad altri studenti e giovani come lei continua a lavorare per risollevare le sorti del suo Paese e a testimoniare quello che successe a partire dal 6 aprile di 18 anni fa quando, per circa 100 giorni, vennero massacrate sistematicamente (a colpi di armi da fuoco, machete e bastoni chiodati) tra le 800mila ed un milione di persone.

Un genocidio con ancora molte ombre. Fu un massacro su base etnica, un genocidio appunto, in cui le vittime furono quasi prevalentemente tutsi, insieme agli hutu moderati. Se il dibattito sulle reali responsabilità continua ancor oggi, con molte zone d’ombra ancora da chiarire. Dall’abbattimento da parte degli estremisti hutu dell’aereo su cui viaggiava l’ex presidente Habyarimana, episodio che diede l’avvio alla furia omicida alle colpe dei francesi, dalle responsabilità coloniali sulla divisione etnica sino al mancato intervento della comunità internazionale. Per non parlare dei criminali ancora a piede libero ed ai massacri perpetrati, dopo il ‘94 oltreconfine con un numero di morti ammazzati di gran lunga superiore al genocidio stesso.

I rwandesi oggi vogliono anche guardare al futuro. Un futuro su cui la componente femminile ha avuto e continua ad avere un ruolo cruciale. “La violenza si è scatenata soprattutto sul corpo delle donne – spiega la docente di antropologia culturale dell’Università Roma 3 Michela Fusaschi durante un incontro di commemorazione del genocidio presso la Capitale – ed è soprattutto grazie alle donne se la società rwandese sta a poco a poco rinascendo”.

Le donne vittime, le donne ricostruttrici. “In quel periodo tremendo abbiamo assistito ad abusi sessuali e stupri etnici, in cui le donne tutsi, quando non venivano direttamente uccise, venivano costrette a partorire il figlio del cosiddetto nemico – ricorda Béata Uwase – Moltissime hanno riportato seri danni psicologici, ma anche fisici: l’Hiv si è diffusa ovunque, spesso trasmessa anche ai figli”. Secondo una stima ufficiale il 70% delle donne stuprate durante il genocidio ha contratto l’Aids e ben il 40% di esse sono morte soprattutto perché non hanno avuto accesso alle cure. “Molti bimbi nati dalla violenza sono stati abbandonati, o peggio, le madri si sono suicidate. Gli stupratori, poi, spesso erano vicini di casa, persone con cui il giorno prima prendevi il tè o con cui lavoravi nei campi. E anche se si sono fatti passi avanti ci sono tutt’oggi molte verità che è ancora difficile far emergere”.

Per Béata, comunque, le donne rwandesi hanno tutte le carte in regola per farcela. Dopo il genocidio, infatti, la maggioranza degli uomini e dei mariti erano morti, tanto che le donne si sono trovate ad essere quasi il doppio: secondo stime Onu, tra 60% e il 70% della popolazione. Sono soprattutto loro che hanno ripreso in mano le sorti del Paese, e oggi, nonostante il divario sia diminuito, sono diventate il 55% della forza lavoro e hanno in mano il 40% degli affari.

Vedove e donne sole. “C’è però una differenza tra le donne che vivono per lo più nelle aree rurali e che seguono la tradizione, e le donne della nuova generazione, che vogliono invece la parità dei sessi – spiega Yvonne Ingabire, un’altra giovane rescapé che vive e studia a Roma – Le prime hanno sempre vissuto all’ombra del marito, e dopo essere rimaste vedove si sono trovate a dover affrontare non solo le barriere culturali ma anche nuovi problemi pratici. Molte da bambine non sono andate a scuola e ora le vedi destreggiarsi tra la burocrazia, i conti da pagare e le questioni legali, recarsi negli uffici con scartoffie da compilare, discutere con gli avvocati su questioni legate alle terre”. Sono moltissime poi le vedove o donne sole che hanno dovuto anche sobbarcarsi il lavoro agricolo, perlopiù pesantissimo. Gli aiuti e i progetti della comunità internazionale sono stati preziosi (tra i tanti, la donazione di una mucca per ogni famiglia), ma le difficoltà risultano ancora innumerevoli.

“Per quanto riguarda l’ambito urbano la disparità uomo-donna si sta progressivamente riducendo anche se c’è ancora molto da fare – spiega Yvonne – Si tratta di una società ancora prettamente maschile, dove i lavori dirigenziali sono occupati per l’81% da uomini, mentre le donne ricoprono oltre il 70% degli incarichi nelle segreterie e nell’amministrazione. È il cosiddetto ‘tetto di cristallo’: oltre un certo livello dirigenziale la donna non arriva”. Questo nonostante il Rwanda detenga il primato mondiale per quanto riguarda le donne elette in Parlamento: ben il 48%, grazie a un sistema di quote rosa molto rigido.

“Prima dell’avvento dei belgi, che hanno creato le carte d’identità e la divisione ufficiale tra tutsi e hutu su basi fisiche e somatiche, eravamo tutti rwandesi – continua Yvonne – e vogliamo tornare a esserlo”.

Ricostruire le famiglie. L’imperativo è stato dall’inizio la riparazione del tessuto sociale, che andasse oltre le differenze etniche. Fondamentali in questo senso sono state le cosiddette “famiglie ricostituite”, che hanno cercato di dare una casa agli oltre 40mila orfani, sia hutu sia tutsi, lasciati dalla guerra civile. Ed è così che moltissime vedove ma anche giovani e studenti si sono riuniti per offrire sostegno immediato a questi bambini abbandonati, malati e soli. “Eravamo abituati a famiglie numerose, così abbiamo deciso di ricostruirle, con tanto di ruoli assegnati – spiega la terza escapé Honorine Mujyambere, in Italia da 4 anni per un dottorato di ricerca in ingegneria all’Università di Ferrara – abbiamo fondato due associazioni, prima l’Aerg e poi la Gaerg, che si fanno carico del sostegno economico e morale dei propri membri per seguirli e aiutarli proprio come farebbe una vera famiglia. Spesso i genitori acquisiti hanno la stessa età dei figli, ma l’importante è che ognuno abbia il proprio ruolo e contribuisca come può a lenire i traumi e la solitudine e la distruzione portati dalla guerra”.

Queste famiglie ricostituite, ognuna con un nome specifico e dal significato particolare, sono sorte un po’ dappertutto, anche all’infuori del Rwanda. Quella di Béate, Yvonne e Honorine è la famiglia Igihozo, che significa “coloro che portano la consolazione”. “Tutti abbiamo cercato di trovare nuovi modi di vivere e di aiutarci – sostiene Honorine – I problemi sia politici sia pratici sono ancora tanti, ma insieme, noi donne e in generale noi giovani, stiamo ricostruendo il futuro”.

Related Articles

Lampedusa, un’altra strage in mare: 10 morti

![]()

I superstiti: “Annegati nella traversata dalla Libia”. Portati in salvo 48 immigrati La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, ora si teme un nuovo esodo di massa

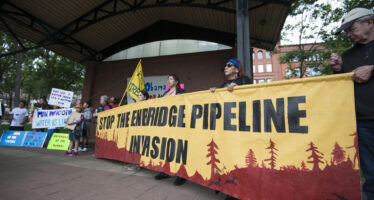

Polizia violenta a Standing Rock, arrivano i marines nativi

![]()

North Dakota. Decine di feriti e arresti non fermano la protesta contro l’oleodotto e a difesa dell’acqua nelle terre dei Lakota

La missione italiana in Libia e la politica del caos nel Mediterraneo

![]()

Un paese fuori dalla Convenzione di Ginevra, senza una vera sovranità, non può accogliere i rimpatriati. È in atto un’offensiva per screditare le Ong