Voci e ombre dalla città che spera di decollare

![]()

HERAT. Il portavoce della polizia di Herat non ha dubbi. «Da quando è avvenuta la “transizione» la sicurezza migliora di giorno in giorno, grazie al lavoro della polizia e alla collaborazione tra le diverse forze di sicurezza», dice Noor Khan Nekzadi seduto nel suo ufficio nel comando centrale di polizia, a pochi passi da uno degli ingressi principali della «moschea del venerdì». Insiste: il trasferimento della sicurezza dalle forze internazionali a quelle locali sta avvenendo con successo, e premia la scelta del presidente Karzai di includere anche la città di Herat, capitale dell’omonima provincia occidentale afghana, tra le sette aree la cui sicurezza è «passata di mano» a partire da luglio. D’altronde, ammette il portavoce di polizia, «veri cambiamenti non ce ne sono stati, perché anche in passato della sicurezza ci occupavamo noi, non gli italiani» a cui è affidata la responsabilità dell’intero comando regionale occidentale della Nato in Afghanistan.

Evocata a ogni occasione dal presidente Karzai come prova della ritrovata sovranità afghana, per ora la «transizione» ha dunque un significato soprattutto simbolico. Ne è convinto Faisal Kharimi, giornalista e docente alla facoltà di giornalismo dell’Università di Herat: «Sono almeno 4 anni che la sicurezza della città è affidata alle forze afghane, non è cambiato granché con la transizione», mi spiega. «I problemi veri non sono qui a Herat ma nei distretti più remoti, in zone come Shindand dove ci sono gruppi ribelli. Quella attuale è solo pubblicità , rivolta in primo luogo all’opinione pubblica dei paesi occidentali, in questo caso agli italiani, per dimostrare che le cose vanno nel verso giusto».

A dispetto delle dichiarazioni ufficiali gli ostacoli non mancano, continua Faisal Kharimi, che critica il sostegno tardivo dato dalla comunità internazionale alle forze di sicurezza locali, ancora impreparate a gestire una situazione complicata: «Qalche tempo fa è venuto a Herat l’ex ambasciatore americano Karl Eikenberry, e anche lui ha dovuto ammettere che hanno cominciato ad addestrare le forze afghane con ritardo. Siamo molto indietro: pochi uomini, male addestrati e poco motivati».

Della scarsa preparazione dell’esercito afghano si lamenta anche Aziza Khairandish, rappresentante per la provincia di Herat del Civil Society and Human Rights Network: «Si sono ricordati dell’esercito afghano solo un paio di anni fa, eppure senza un esercito professionale non saremo mai in grado di arginare le interferenze di paesi come Iran e Pakistan». Inoltre, aggiunge, «le questioni della sicurezza hanno fatto scordare tutto il resto, mentre andavano pensate insieme a quelle sociali ed economiche, in un progetto coerente di ricostruzione, che non si è mai visto».

Qualcuno a Herat spera che un processo simile possa realizzarsi ora, nell’ambito del processo di transizione: «Finora la comunità internazionale ha prestato poca attenzione alla realtà produttiva del paese», mi dice nel suo ufficio Woodod Faizzadeh, capo del sindacato Craftsmen/Traders National Union of Herat (l’unione sindacale degli artigiani e commercianti): «Ed è ora che le cose cambino, perché la sicurezza e lo sviluppo economico procedono di pari passo, dove c’è l’una c’è l’altro. Qui a Herat la sicurezza è garantita dalla popolazione, che sostiene il governo: agli stranieri chiediamo non tanto aiuto finanziario, quanto accordi commerciali e corsi di formazione e aggiornamento per i lavoratori, che facciano crescere l’economia della provincia, piena di risorse non utilizzate».

Se Faizzadeh spera che la «transizione» possa significare un trasferimento di risorse ed energie dal settore militare a quello civile ed economico, più scettico è Hamidullah Khamem, direttore dell’Unione industriale di Herat, associazione – spiega – che coordina il lavoro delle circa 300 industrie operanti nel distretto industriale nei pressi dell’aeroporto. Alla comunità internazionale Khamem imputa diversi errori: «In primo luogo, i soldati stranieri – anche quelli italiani – ci hanno causato problemi. Ci aspettavamo che portassero sicurezza e invece hanno preferito pagare i Taleban per avere vita facile, e ora le cose sono peggiorate in tutta la provincia. Quanto all’aiuto promesso, la maggior parte dei soldi sono tornati nei paesi di origine, il resto è andato alle truppe straniere, poco o nulla alle forze di sicurezza locali, e meno ancora al sistema industriale: ci sono stati interventi occasionali e circoscritti, che non erano però pianificati nell’ambito di una strategia di sviluppo economico. Lo dimostrano i progetti del Prt (Provincial reconstruction team, ndr) italiano: utili soltanto per essere mostrati in tv!».

La distanza tra le aspettative di un tempo e i risultati attuali hanno fatto perdere la fiducia alla popolazione di Herat, sostiene Abdul Khaliq Stanikzai, responsabile dell’organizzazione non governativa Sanayee Development, tra le più note nel panoramo associativo locale: «Negli ultimi tempi è venuta meno la fiducia verso le truppe straniere, perché in tanti anni non sono riuscite a garantire la completa stabilità neanche in una provincia come Herat, e la gente non ha visto cambiamenti significativi. Tanti soldi spesi, ma pochi risultati tangibili», sintetizza Stanikzai, per il quale la transizione «è una delle ultime occasioni affinché gli afghani non perdano completamente la fiducia nel quadro istituzionale».

Per il dottor Alimi, direttore dell’ospedale regionale di Herat, uno dei più importanti del paese, la transizione è un processo che dovrebbe essere mosso da due obiettivi: «Rafforzare le forze di sicurezza afghane, dotandole dell’equipaggiamento necessario, e rivedere la strategia attuale. Se finora i soldi degli internazionali sono finiti ai militari, è ora che si pensi ai civili, alla ricostruzione del paese, che tarda ad arrivare. Gli afghani non si accontentano più delle dichiarazioni di principio. Giudicheranno il lavoro svolto a seconda dei risultati che vedranno».

Grazie a una presenza pluriennale ad Herat, l’Italia potrebbe garantire alcuni dei risultati che si aspetta la popolazione locale. Negli ultimi mesi, però, la Cooperazione italiana è praticamente ferma: in seguito all’attacco dei movimenti antigovernativi al Prt italiano, il 30 maggio, la sede della Cooperazione italiana a Herat è stata fatta sgombrare per ragioni di sicurezza, il personale trasferito (prima nelle strutture militari di Herat, poi a Kabul), e diversi progetti sono stati interrotti in attesa che da Roma arrivi un nuovo via libera. In un periodo cruciale per il futuro dell’Afghanistan e della provincia di Herat – che condivide con l’Iran un lungo confine di importanza strategica – anziché intensificare gli sforzi e incrementare la collaborazione in ambito civile, per presunte ragioni di sicurezza la diplomazia italiana contraddice le aspettative degli afghani e di molti cooperanti, abdicando ai suoi compiti.

A rappresentare il governo italiano a Herat rimangono per ora solo i soldati, la cui presenza non viene ritenuta né sufficiente né fondamentale, spiega Faruq Huseyni, a capo della Shura-e-ulema, il consiglio «governativo» provinciale dei leader religiosi: «Con gli italiani non c’è alcun problema. Il vero problema sono gli Stati Uniti, un paese colonizzatore, che ci ha reso dipendenti dalle sue armi e che vuole mantenerci deboli per assicurarsi una lunga presenza in quest’area. Non si rendono conto di combattere un guerra che hanno già perso da un pezzo. Quanto agli italiani, una volta che avremo la meglio sugli americani se ne andranno anche loro dall’Afghanistan», dice il religioso.

«Ma se nel frattempo dovessero commettere gli stessi errori degli americani, possono stare certi: ci metteremmo meno di 24 ore a rimandarli a casa, mobilitando la popolazione di Herat dai pulpiti delle moschee. Li ringraziamo per l’aiuto che ci danno, ma non devono dimenticare di essere nostri ospiti» conclude Faruq Huseyni, prima di congedarmi per raggiungere la moschea, a pochi passi da casa sua.

Related Articles

E il “soldato Hollande” restò sempre più solo

![]()

Ironia in Francia per il presidente spiazzato dalle mosse di Stati Uniti e Russia

Ucciso il giornalista italiano Simone Camilli

![]()

Striscia di Gaza. Il videoreporter Simone Camilli è stato investito in pieno dalla deflagrazione avvenuta durante la fase di disinnesco di un granata di carro armato sparata nei giorni scorsi da Israele e rimasta inesplosa. Ieri sera si attendeva l’annuncio dal Cairo del prolungamento della tregua tra Israele e Hamas

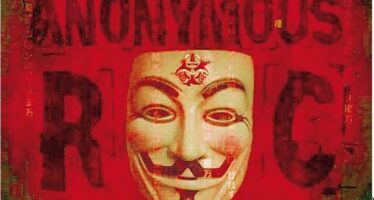

L’ultima crociata di Anonymous

![]()

L’offensiva degli hacker contro la propaganda dello Stato islamico rischia di mettere in ginocchio la jihad Molto più dei raid aerei