Legge sul Copyright, il «system error» dell’Unione europea

![]()

Non sono state neppure introdotte significative variazioni richieste da molti eurodeputati degli articoli 11 e 13 per mitigare il carattere punitivo della legge in discussione. Già perché da una parte c’è il capitalismo delle piattaforme; dall’altra, i capitalisti degli old media

La legge sul copyright approvata ieri dal parlamento di Strasburgo ha una logica inequivocabile: i giganti della Rete devono pagare le royalties necessarie per rimpinguare le casse dei colossi dei media.

Il voto di ieri lancia un segnale chiaro anche ai naviganti del cyberspazio: il copyright, come la proprietà, è sacro. Non sono state neppure introdotte significative variazioni richieste da molti eurodeputati degli articoli 11 e 13 per mitigare il carattere punitivo della legge in discussione. Già perché da una parte c’è il capitalismo delle piattaforme; dall’altra, i capitalisti degli old media.

Il capitalismo delle piattaforme non mette certo in discussione la proprietà privata, ma considera i contenuti come materia prima di un business che fa leva su curiosità, il desiderio di comunicare dei singoli con i propri simili per appropriarsi dei loro dati. Per questo, una concezione rigida del copyright può rallentare il flusso degli affari on line. Dall’altra, una concezione della comunicazione che ha bisogno di imprese che fanno da intermediarie tra il pubblico e la realtà.

L’andamento carsico del conflitto non ha però determinato la messa in discussione dell’egemonia conquistata in questi decenni dal capitalismo delle piattaforme.

Suonano tuttavia false come il suono delle monete di metallo non nobile le prese di posizioni di chi vede nel voto di ieri il tanto auspicato riconoscimento del lavoro intellettuale vilipeso dalle multinazionali high-tech.

Le leggi sul diritto d’autore vigenti hanno da anni ratificato il fatto che il copyright è a tutti gli effetti diritto proprietario delle imprese editoriali, discografiche, cinematografiche: i denari che entrano nelle tasche dei singoli autori, a meno di non essere un autore che ha un forte potere contrattuale, sono briciole da prefisso telefonico. Scrivere dunque di diritti del lavoro culturale attraverso l’istituto del copyright è, a differenza di quanto afferma il neopresidente della Siae Mogol, come guidare a fari spenti nella notte: un pazzo che pervicacemente ignora come vanno le cose del mondo. Desta tutt’al più simpatia per quel suo invocare nostalgico una realtà che da oltre quattro decenni non esiste più.

Rispetto a una situazione di strapotere delle imprese culturali e dell’intrattenimento, sono infatti sempre più musicisti, scrittori, blogger i «lavoratori culturali» che hanno deciso di sperimentare modelli di business alternativi a quelli dominanti e adeguati alla pervasività della rete, che consente distribuzione e una circolazione di contenuti differenti da quelli tradizionali. E attraverso la diffusa e granitica consuetudine degli utenti della Rete – qualche miliardo di uomini e donne – ignorare le leggi sul copyright, condividendo in libertà i contenuti reperiti nelle loro peregrinazioni on line.

Ma quello che è andato in scena nelle settimane scorse e che avuto il suo momento topico nel voto di ieri è uno scontro tra modelli di business e logiche economiche differenti e sotto molti aspetti alternative tra di loro. Da una parte i giganti della Rete, come Google, Facebook, che fanno profitti con la pubblicità e che puntano a una libera circolazione dei contenuti propedeutici a catturare l’attenzione degli utenti di Internet per appropriarsi dei loro dati personali, comprese le informazioni (i siti visitati, i dati sui consumi culturali) sulle loro navigazioni in Rete, per poi elaborarli, impacchettarli e venderli sotto forma di Big Data. Dall’altra, imprese che hanno da sempre venduto i loro contenuti, rivendicandone l’indiscutibile proprietà. Peccato che la Rete abbia minato il loro potere economico, rendendole marginali rispetto al flusso di contenuti.

Dunque da una parte aziende che fanno montagne di profitti sui dati personali, dall’altra le corporation dell’entertainment e dell’informazione che chiedono una spartizione dei profitti prodotti dalla Rete. Il voto ha dato ragione a quest’ultime, anche se adesso inizia il lungo iter per rendere operativa la legge, all’interno del quale la battaglia degli oppositori si preannuncia senza esclusione di colpi.

Quel che è certo è che la legge di ieri esprime un mutamento nello spirito del tempo, già evidenziato dal conflitto di Donald Trump contro i cosmopoliti della Silicon Valley o nelle pretese di alcuni governi nazionali di controllare le attività in Rete. Google, Facebook e gli altri si adegueranno al nuovo zeitgeist. Stabiliranno tregue e compromessi, perché nessuno dei contendenti si sogna di mettere in discussione il «sistema». Toccherà quindi agli utenti e ai produttori di contenuti far comparire anche a Strasburgo la scritta «system error». A quel punto bisognerà resettare la macchina per farla ripartire.

* Fonte: Benedetto Vecchi, IL MANIFESTO

Related Articles

Kirill, il Patriarca di tutti gli scandali

![]()

Privilegi, case, soldi e prepotenze la chiesa ortodossa finisce sotto accusa. Un finto prete armato di video smaschera un ricco sacerdote del Patriarcato

Il clochard che ama Montalbano Camilleri: “Gli regalo i miei libri”

![]()

Walter, 53 anni faceva il barista prima di essere licenziato. Poi si è separato e da tempo vive in strada. La sua foto mentre legge è diventata virale nel web

La linea dura del Viminale Interventi solo in casi gravi e nuovo via libera a Triton

![]()

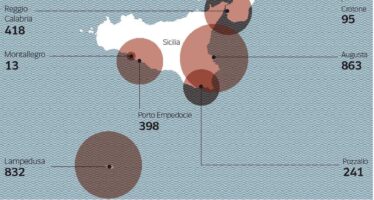

le difficoltà di reperire alloggi per gli stranieri che, di fronte a un peggiorare della situazione, potrebbero costringere il Viminale ad individuare nuove caserme da destinare all’assistenza dei profughi