Benetton, «pay up!»

![]()

Il 23 aprile dell’anno scorso, nel popoloso quartiere di Savar, un edifico di otto piani di cemento armato mostra una crepa preoccupante che ferisce il colosso urbano che si erge nella area periferica della grande Dacca, la capitale del Bangladesh. Il Rana Plaza è uno di quei mostri di cemento nati con la speculazione edilizia e che ospitano un po’ di tutto: uffici, negozi, fabbriche.

Nonostante la crepa però, che avrebbe consigliato l’evacuazione immediata o almeno un monitoraggio attento della Protezione civile, si fa come se nulla fosse. The business must go on ed è difficile dire di no all’invito – imperioso — a entrare lo stesso: nel Rana Plaza lavorano oltre 3mila operai del tessile che hanno bisogno di portare a casa lo stipendio. I capi reparto sono perentori e gli operai entrano. L’invito si ripete anche il giorno dopo quando la crepa si è allargata a tal punto da diventare un’incisione verticale nell’enorme catafalco di cemento. Alle 8 e 45 di quel mercoledì mattina, l’edificio improvvisamente implode e si accartoccia su se stesso come capita nei terremoti.

Le foto aree mostrano un ammasso di macerie che ha frantumato in briciole i quattro piani più alti che schiacciano gli altri tre fino al pianoterra. I morti superano il migliaio. Alla fine se ne conteranno 1.134, oltre a duemila feriti, chi più chi meno gravemente. L’inchiesta accerterà che i quattro piani più alti erano stati edificati senza permesso. Un nono era in costruzione. Il progettista del Rana Plaza, Massud Reza, dirà a giustificazione che l’edificio era stato pensato per ospitare negozi e uffici, non certo fabbriche con relativi magazzini. Fabbriche di vestiti, di magliette e di Tshirt esposti con grazia nei negozi di mezzo mondo. Negozi che non crollano.

A due mesi da quella data, il 24 aprile 2014 primo anniversario della strage, gli stessi attivisti che allora non fecero passare sotto silenzio quel disastro e che, soprattutto, puntarono l’indice sulle Tshirt macchiate, seppur indirettamente, di sangue bangladeshi, tornano a girare il coltello nella piaga. La piaga è quella dei marchi internazionali che, col beneplacito degli industriali locali e con gli occhi semichiusi del governo, avrebbero girato la testa dall’altra parte se qualcuno non li avesse chiamati in causa.

A Dacca, lavoratori e lavoratrici tessili, sindacalisti e attivisti hanno creato lunedì scorso una lunga catena umana e chiesto in una conferenza stampa interventi rapidi in risposta alle richieste di risarcimento. «I lavoratori e le lavoratrici del Rana Plaza – dice Hameeda Hossein del Bangladesh Worker’s Safety Forum — hanno atteso pazientemente per dieci mesi che le loro richieste di risarcimento venissero soddisfatte. I commissari inizieranno presto ad esaminare ogni richiesta in modo che i fondi possano essere erogati. È ora che i marchi internazionali contribuiscano al Fondo Rana Plaza affinché quelle persone non soffrano ancora». La sua e quella delle vittime rischiano di essere voci in un silenzio assordante.

Questa settimana segna però l’inizio di una nuova campagna che mira a sfondare quel muro di silenzio. È stata lanciata dalla Clean Clothes Campaign («Abiti puliti» in Italia) e dai lavoratori e lavoratrici del Bangladesh, sindacati locali e internazionali. «Pay up!» chiede infatti ai marchi della moda che si riforniscono nel Paese asiatico di effettuare immediatamente i versamenti nel Rana Plaza Donors Trust Fund.

Il Fondo è stato istituito ormai da mesi ma il piatto piange anche se dovrebbe servire, sulla base di contributi volontari, a risarcire le vittime, come stabilito dal Rana Plaza Arrangement, un accordo supervisionato dall’International Labour Organization (Ilo) e siglato però solo da alcuni marchi internazionali (Bonmarché, El Corte Ingles, Loblaw, Primark). In due parole la campagna Abiti Puliti chiede ai principali marchi internazionali — Benetton, KiK e Children’s Place — oltreché alle altre aziende italiane come Manifattura Corona e Yes Zee (che avevano tutti ordini presso una delle cinque fabbriche presenti al Rana Plaza al momento del crollo) di dare il buon esempio con significativi versamenti. Lo faranno (i marchi coinvolti in totale sono 27)?

Servono 40 milioni di dollari per garantire il risarcimento per tutti i feriti e le famiglie delle vittime per la perdita del reddito e per le spese mediche.

Il fondo è aperto a tutte le imprese ma anche a singoli donatori che vogliano esprimere solidarietà e sostegno alle vittime. A oggi però solo El Corte Ingles, Mascot, Mango, Inditex e Loblaw si sono pubblicamente impegnate a contribuire al Fondo. Ci sono due mesi di tempo adesso per evitare che si arrivi al 24 aprile 2014 con un’ennesima lista di buoni e cattivi, distinguo di vario tipo, reticenze e forse la speranza che la memoria col tempo si cancelli. La memoria, difficile da cancellare, del più grande disastro nell’industria del tessile mai avvenuto.

A fare un passo indietro le domande sono tante. La prima riguarda il reticolo di malaffare e compiacenze che in Bangladesh regola la vita economica di un paese che, grazie al tessile, ha conosciuto un vero boom che fa di questa industria la prima attività del Paese: con un fatturato di 20 miliardi di dollari l’anno, conta per l’80% dell’export e occupa (escluso il lavoro minorile) circa 4 milioni di persone (in maggioranza donne) in 5mila fabbriche o fabbrichette.

Il Bangladesh è secondo solo alla Cina ma il suo boom ha un prezzo. Il prezzo è il salario minimo che fino, al novembre scorso variava tra i 25 e i 30 dollari al mese. Intere giornate di scioperi e proteste hanno portato a un accordo in novembre per raddoppiarlo anche se poi non tutte le aziende, alcune delle quali impiegano bambini e bambine, di fatto lo paga. Il prezzo è anche l’ambiente di lavoro, come insegna il Rana Plaza. Fino a quella tragedia, il Bangladesh Fire and Building Safety Agreement (un accordo che prevede controlli stringenti sulla sicurezza nel settore) era un pezzo di carta perlopiù ignorato (dopo la strage, per esempio, Benetton lo ha firmato). Quanto al Rana Plaza, il suo proprietario, Sohel Rana, si diceva fosse un membro di punta della Jumbo League, l’ala giovanile della Lega Awami, partito nazionalista conservatore per anni al potere.

Che il miracolo possa finire lo temono comunque tutti, motivo per il quale quando si è potuto insabbiare si è insabbiato. Lo temono i governi di Dacca o la potente lobby degli industriali della Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (Bgmea), forte di 4mila soci che deve aver ben stampato nella memoria un rapporto della McKinsey secondo cui l’industria del tessile del loro paese è destinata a triplicarsi nel 2020. Sempre secondo McKinsey, l’80% dei produttori europei e americani starebbe pensando di traslocare dalla Cina al Bangladesh (il rapporto però è del 2011).

In questo settore le cose possono infatti cambiare velocemente. Anche il Rana Plaza, le polemiche e le lotte salariali (senza contare altri grandi incidenti come l’incendio della Tazreen Fashion nel 2012 con oltre cento vittime) hanno fatto pensare agli investitori esteri che è bene dare un’occhiata anche ad altri mercati. Uno di questi è l’Indonesia, che associa alla produzione di buon cotone (kapok o cotone giavanese) l’alta specializzazione dei suoi lavoratori. Inoltre è diventato un paese stabile (non lo è il Bangladesh). Bassi salari (il caso africano per esempio) possono infatti non essere sempre associati a una buona fattura del prodotto.

Come che sia il Bangladesh resta ancora una delle mete preferite per chi vuol fare affari col tessile e c’è da sperare che lo rimanga. Purché i contratti siano alla luce del sole e la luce delle nostre vetrine smetta invece di riflettere mostri e fantasmi come quello del Rana Plaza.

Related Articles

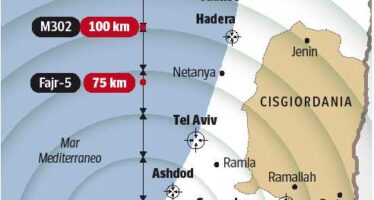

Raid e tank al confine, l’escalation di Israele

![]()

Sono 88 i morti palestinesi. Gli Usa: no all’invasione. Obama chiama Netanyahu

«Basta accusare l’Europa di ciò che va storto»

![]()

Saccomanni: timidi segnali di ripresa. Adesso sostegno alla crescita e al lavoro «Potremmo ritrovarci nel nuovo Parlamento comunitario una quota significativa di partiti antieuropeisti. Potrebbe perfino essere uno “choc positivo” nei confronti dei politici perché correggano l’attitudine a prendersi i meriti per tutto ciò che va bene e ad accusare l’Europa per tutto ciò che va storto».

Gamberale mette nel mirino Serravalle e Sea

![]()